Vor vielen Jahren leitete ich in einer großen Vertriebsorganisation die Abteilungen, die nicht direkt am Kunden agierten, also was man neudeutsch Operations sowie Strategie&Planung nennt. Dabei lernte ich, dass die besten Verkäufer sich häufig dadurch auszeichnen, dass sie keine rechte Lust zum verkaufen haben. Viele von denen, die besonders talentiert im absatzorientierten Umgang mit Menschen waren, standen regelmäßig bei mir auf der Matte, um die Möglichkeit eines Wechsels zu diskutieren. Sie wollten ‚irgendwie strategisch‘ arbeiten.

Seit einiger Zeit lerne ich durch mein Blog regelmäßig Weinmacher kennen, also jene Spezis Werktätiger, die als angestellte Betriebsleiter oder Kellermeister in fremden Gütern Trauben in Wein verwandeln. Dabei lerne ich – liebe Weinmacher, Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein – dass es deutliche Parallelen zwischen der Weinwelt und dem Vertrieb gibt. Ich treffe vermehrt Menschen, die das ‚Weinmachen‘ aufgegeben haben um ‚irgendwie strategisch‘ zu arbeiten. Und wenn ich mal das Vergnügen habe einen Wein zu trinken, den diese in ihrer noch aktiven Zeit auf die Flasche brachten, denke ich: auch hier scheint es einen Zusammenhang zwischen Talent und Unwillen zu geben.

Einer dieser ‚Strategen‘ ist mein Freund Peter W., den ich – seit mein erster Artikel über einen seiner Weine ihn auf Platz eins der Google-Ergebnisse für die Suche nach ‚arroganter Sack‘ gehievt hatte – hier nicht mehr mit vollem Namen nennen mag. Er hatte sich bei unserem Kennenlernen gerade als Leiter der Weinabteilung eines Lebensmittelgroßhändlers verdingt. Vor einigen Tagen schickte Peter mir ein paar Flaschen seines 2007er ‚Hausweins‘. Er habe damals zu viel produziert und nachdem er gelesen hatte, dass mir der Jahrgang 2007 zusagt, wollte er mir etwas davon überlassen. Wenn er mir gefiele, ginge die Gastrorechnung bei unserem nächsten Zusammentreffen auf mich.

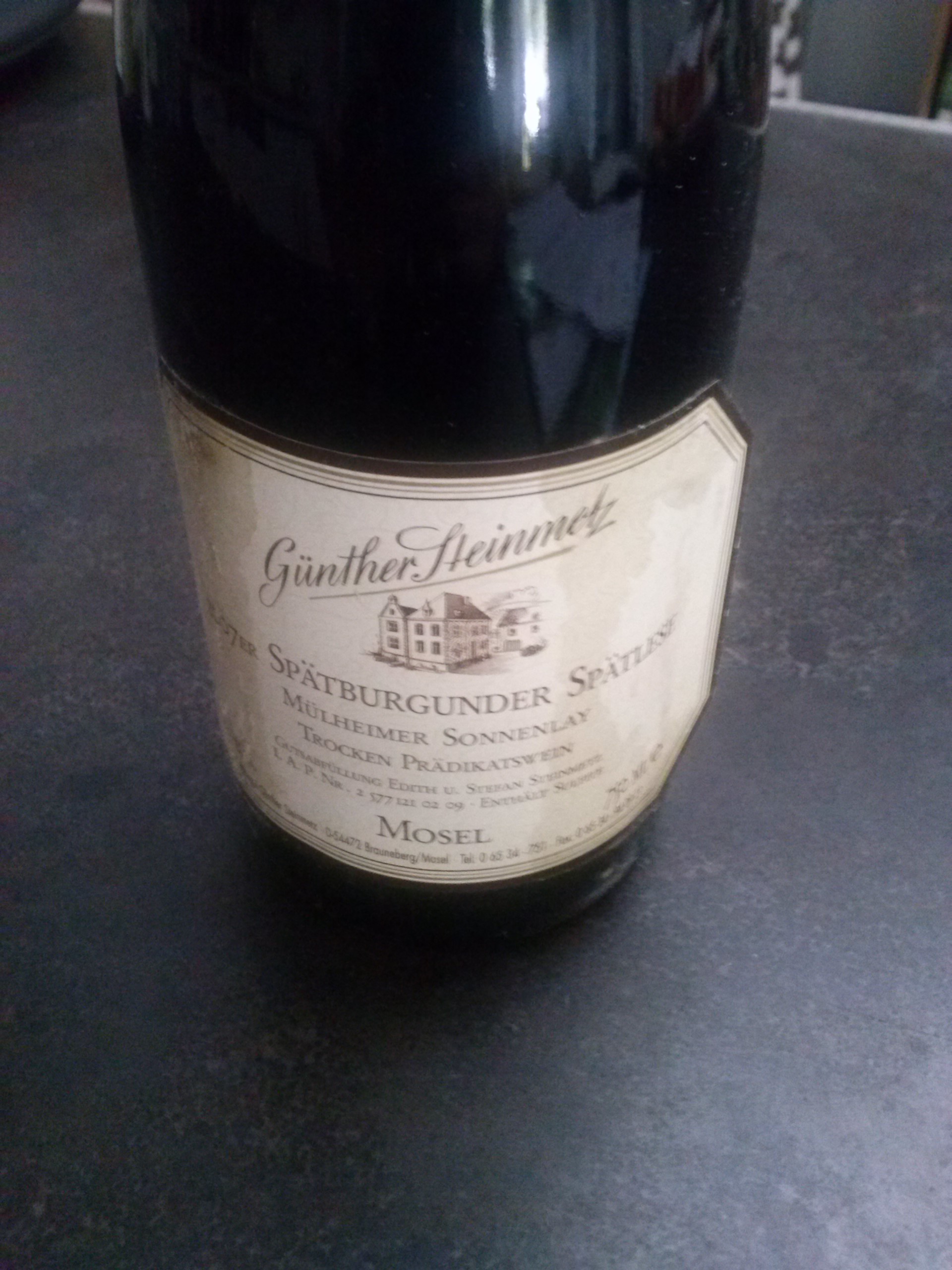

Ich war gespannt auf diesen Wein, der – wie bei Peter nicht anders zu erwarten – ohne jedes Etikett bei mir eintrudelte. Immerhin schickte er mir ein Pdf mit Etiketten zum selber drucken per E-Mail. Das verriet leider nicht mal die Rebsorte. Was soll’s: Es hat auch was gutes, einen Wein vollkommen blind zu probieren mit nichts als dem Jahrgang und der Farbe als Anhaltspunkt.

De Brevitate Vitae, Deutscher Tafelwein, 2007, Peter W. (Rheingau). In der Nase zunächst ein angenehm gereifter Riesling mit Aprikose und Aloe Vera. Eine leichte Honignote legt eine falsche Fährte in Richtung Botrytis und Süße. Nach einer Stunde wandelt sich das Bild, es treten deutliche Holz- und Raucharomen in den Vordergrund, die erst am dritten Tag wieder dezenter werden. Am Gaumen dauerhaft eine harmonische aber deutliche Säure (2007er Säure eben) und dazu ganz viel Schmelz, satte Frucht (mürber Apfel und gebratene Ananas), volles Mundgefühl mit leichten Röstaromen und etwas Gerbstoff. Peter hat mit einem neuen Barrique und einem ‚selbstgebastelten Solera-Verfahren‘ experimentiert (bevor Riesling und Barrique zur Mode wurde), dabei nur Lesegut ohne Botrytis verwendet und ein paar Effekte hinbekommen, für die ich mangels ausreichendem Wortschatz einfach ‚crazy‘ in mein Notizbuch schrieb. Der Alkohol ist mit 12,5% unauffällig, der Abgang sehr lang und spannend.

Als ich am dritten Tag den letzten Schluck getrunken hatte, machte ich etwas, was ich seit fünf Jahren nicht gemacht habe: vom gleichen Wein eine weitere Flasche auf. Mehr Begeisterung geht bei mir nicht.

Peter hat seinen Job im Handel wieder aufgegeben. Er arbeitet jetzt als Verwalter einer kleinen Genossenschaft, die nach rasanter Talfahrt nur noch eine Hand voll Mitglieder und außer ihm keine Angestellten hat. Das ist eine durch und durch strategische Aufgabe. Zum Glück muss er dabei auch wieder Wein machen. Und vielleicht lernt er sogar das Etikettieren…

Viel Erfolg, Peter!