Die Mehrheit der Befragten gibt in Umfragen regelmäßig zu Protokoll, immun gegen Werbung zu sein. Gleichzeitig geben die Interviewten an, dass Werbung ihrer Meinung nach auf andere Menschen wirken würde. Das ist ein amüsantes Phänomen, denn tatsächlich muss man Konsumenten, an denen Werbung spurlos vorbei geht, mit der Lupe suchen. Es gibt sehr wohl eine gewisse Zahl von Menschen, die lautstark beworbene Produkte bewusst und aus Protest meiden, aber selbst das ist eine Form der Werbewirkung – woher sollten die Protestler sonst wissen, was sie boykottieren müssen?

Ganz ähnlich verhält es sich vermutlich mit Weinwettbewerben. In meinem Freundeskreis gibt es nur Menschen, die Kammerpreismünzen müde belächeln, Mundus Vini für eine Marketingveranstaltung halten, bei der jeder einen Preis gewinnt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und gern und deutlich kundtun, dass Robert Parkers Punkteurteil nicht Maßstab für sie ist. Ich selbst äußere mich auch regelmäßig in diese Richtung.

Doch völlig immun bin ich natürlich nicht. Mundus Vini Medaillen beeindrucken mich tatsächlich nicht im Mindesten und auch die Bronzene Kammerpreismünze lockt mich nicht hinterm Ofen hervor (die gefühlten zwölf Millionen Staatsehrenpreise von Kees-Kieren nötigen mir allerdings Respekt ab). Doch internationale Vergleichswettkämpfe bei denen möglichst teure Weine renommierter Erzeuger blind mit Newcomern (die natürlich viel billiger sind) verglichen und von diesen geschlagen werden, erzielen Wirkung bei mir. Dabei ist mir bewusst, dass die Newcomer als weniger wertige Weine oft einfach früher genussreif und die Wettbewerbe der Vergleich von Äpfeln und Birnen sind.

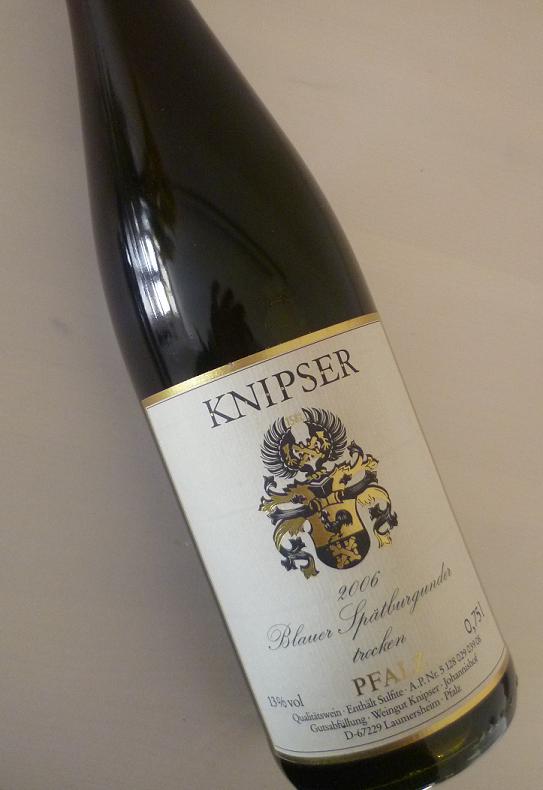

Meine Liebe zu deutschem Spätburgunder ist solchen Wettbewerben geschuldet. Denn in den letzten zehn Jahren hatten die Deutschen beim Pinot die Rolle des Newcomers inne. Und es war die Kunde von mehreren Wettbewerben und Vergleichswettkämpfen, die ein Wein des Weingutes Knipser gewonnen hatte, die mich veranlasste, mich intensiver mit heimischem Spätburgunder zu beschäftigen. Und daraus wurde dann innige Leidenschaft.

Besagter Wein war ein 2003er Kirschgarten GG. Der Wein war längst ausverkauft, als mich die Kunde von seinem Erfolg erreichte. Ein großzügiger Weinfreund ließ mich später an einer Flasche teilhaben und das Erlebnis war ernüchternd. Wie viele andere 2003er auch, hatte der Wein eine Entwicklung genommen, die hinter meinen Erwartungen zurück blieb.

Besagter Wein war ein 2003er Kirschgarten GG. Der Wein war längst ausverkauft, als mich die Kunde von seinem Erfolg erreichte. Ein großzügiger Weinfreund ließ mich später an einer Flasche teilhaben und das Erlebnis war ernüchternd. Wie viele andere 2003er auch, hatte der Wein eine Entwicklung genommen, die hinter meinen Erwartungen zurück blieb.

Das ändert nichts daran, dass der Kirschgarten für mich ein besonderer Wein ist. 2004 war ganz ohne gewonnene Wettbewerbe ein Riese und auch 2005 ist mit das Beste, was ich für unter 40€ an Spätburgunder kenne.

Knipser, Spätburgunder Kirschgarten GG, 2005, Pfalz. In der Nase Himbeere, Holz, Rauch und Lakritz. Das alles findet sich auch am Gaumen, wenngleich dort die Frucht die Hauptrolle spielt. Voll und fruchtig ist der Kirschgarten, mit noch leicht spürbarem Holz, deutlicher Mineralik, milder Säure, perfektem Tannin und dieser interessanten Lakritz-Note. Der Abgang ist extrem lang. Tief, komplex und wahnsinnig harmonisch – das ist Spätburgunder auf Weltklasseniveau.

Bei den Kollegen von NEPV hat er neulich in einem kleinen Wettbewerb fürchterlich abgestunken. Aber so ist das mit Spätburgunder. Und mit Wettbewerben…